| Автор: Николай ЧУРА, технический консультант, ООО «Фирма Видеоскан» | |

Еще один «многообещающий технологический тупик» | |

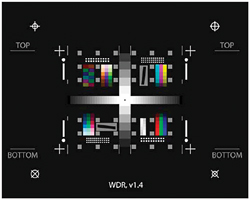

Видеонаблюдение при большом контрасте сцены всегда было большой проблемой для телекамер вне зависимости от типа системы. Причем эти проблемы усугубились при уменьшении форматов матриц в результате уменьшения площади пикселя, а, соответственно, снижения перегрузочной способности сенсора и его динамического диапазона. Конечно, за этим следовало непрерывное снижение стоимости телекамер. Теперь базовый формат матриц около 1/3" вне зависимости от типа сенсора и его разрешения. Для бюджетных моделей и поворотных камер используются и сенсоры форматом 1/4". Типовое отношение сигнал/шум подобных матриц вне зависимости от типа сенсора составляет 45–48 дБ. Сейчас наиболее популярно более простое значение 50 дБ. Возможно, это достижения современных технологий, а, может быть, усилий маркетологов. Матрицы с форматами 1/2" и 2/3" применяются теперь только в профессиональной телевизионной технике. Там отношение сигнал шум достигает 60–65 дБ. Соответственно, и динамический диапазон при едином времени накопления для всех пикселей кадра не может превышать этих значений. Реальный динамический диапазон зависит еще от уровней квантования сигнала сенсора при оцифровке. Переход на 10- и даже 12-битное квантование позволяет за счет цифровой обработки несколько улучшить передачу контраста в темных и светлых местах. Подобная технология используется для реализации цифрового расширения динамического диапазона (WDR). Например, в процессорах SONY Effio-E для функции ATR Наиболее эффективный метод расширения динамического диапазона (WDR) телекамер основан на двойном сканировании матрицы с различными временами экспонирования. Для этого использовались полукадры стандартной чересстрочной системы с фиксированными временами накопления в 1/50 и 1/4000 с. Общая подстройка телекамеры под текущее значение интегральной освещенности осуществлялась автодиафрагмой камеры. Из двух фрагментов полукадров с адекватной контрастностью цифровым методом составлялся единый кадр, содержащий хорошо проработанные яркие и темные фрагменты. На фото 2 приведены три стоп-кадра, полученные типовой видеокамерой (NORMAL), камерой с одним из цифровых режимов WDR – ATR и камерой с режимом WDR двойного сканирования (Double Skan). При этом разница в освещенности на улице и в помещении всего лишь чуть более 100 (1500 лк и 10 лк) соответственно. По изображениям видно некоторое улучшение контраста в двери и на улице. Но эффект значительно меньше ожидаемого для такого перепада освещенностей, особенно когда обещают и 90 и 120 дБ. | |

Камеры подобного рода отличала лучшая передача высококонтрастных сцен. Но за это приходилось платить существенно большей стоимостью, меньшей чувствительностью и снижением динамического разрешения из-за неполного использования полукадров. В результате погрешности при сложении фрагментов росло количество цветовых артефактов. Эти проблемы, включая необходимость использования специальных и весьма недешевых CCD, свели практически на нет применение этой технологии в типовом видеонаблюдении. | |

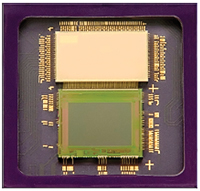

Лет пять назад камеры с технологией PIXIM SEAWOLF, несмотря на свою высокую стоимость, получили достаточно широкое распространение, особенно в специальных применениях. Особенно они были популярны в системах видеонаблюдения с ДПЛА (дронов). Это совершенно понятно, поскольку обычно наблюдаемые ландшафты и объекты имеют при дневном освещении очень высокий контраст, а относительно низкая чувствительность камеры для дневной работы не существенна. Внешне подобные устройства совершенно не отличаются от типовых миниатюрных или модульных видеокамер. Существенное отличие имеет только сама CMOS-матрица с процессором управления показанная на фото 4. | |

Пока камеры подобного типа встречаются на рынке. Во всяком случае в виде предложений. Но, поскольку компания PIXIM в 2012 г. была куплена отделением SONY, а на сайте концерна никаких следов этой технологии нет, можно предположить, что она успешно «утонула» в недрах этого огромного концерна. Остались только замечательные демонстрационные картинки работы технологии PIXIM, которые часто используются в каталогах для иллюстрации, например цифровых методов WDR. | |

| |

Внимание! Копирование материалов, размещенных на данном сайте допускается только со ссылкой на ресурс http://www.tzmagazine.ru |